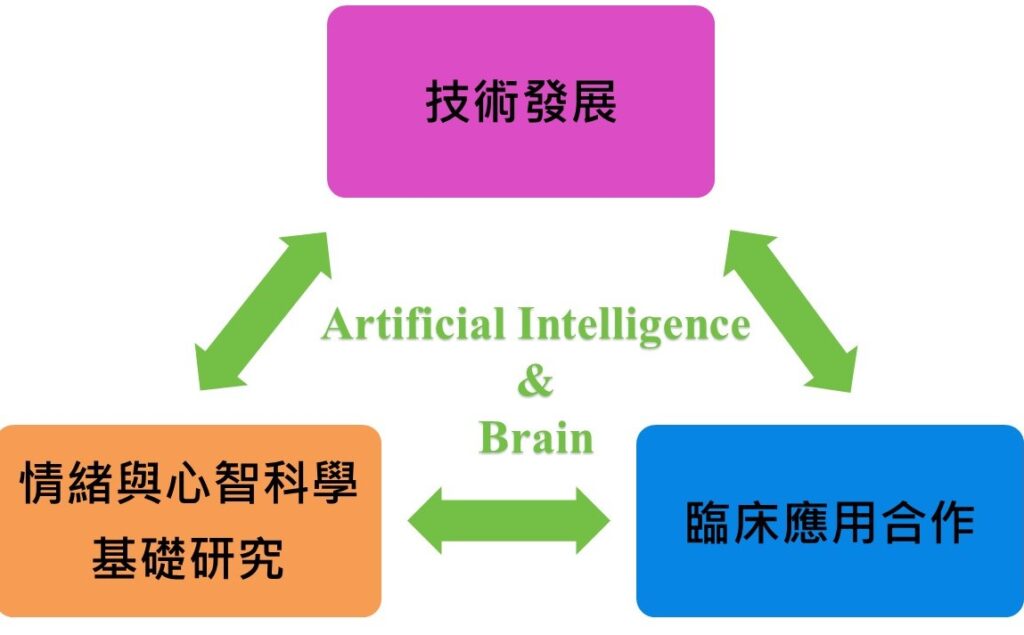

實驗室使用腦電磁圖與磁振造影影像作為探索工具來探索人腦功能與結構網路。運用機器學習(人工智慧),開發生醫訊號與影像處理技術,分析腦影像與腦波訊號,藉此解碼大腦訊息處理時的编碼與解碼之動態歷程。透過開發技術與應用,探討大腦處理情緒及調控認知與疼痛歷程之神經網路活動、言語對話中情緒感知與理解之神經歷程、腦部小血管疾病與失智症之血管與神經系統間交互關係等,進而擴展探討神經網路可塑性及臨床相關疾病致病機轉及療效評估。

-

技術發展

實驗室長期發展生醫訊號處理技術 (Chen et al., 2012; Chen et al., 2006),以機器學習、資料探勘等資訊科學為基礎,開發神經訊號編/解碼 (Kuo et al., 2015; ) 技術來探索大腦。實驗室所開發的最大對比光束構成法 (Maximum Contrast Beamformer, MCB) 利用空間濾波器 (spatial filter) 方式定位大腦在MEG和EEG測量中神經活動源的位置(Chen et al., 2006)。近年則開發相位振幅耦合的方式,來觀察大腦區域間的連結溝通(Chan et al., 2021)。同時我們也運用深度學習進行影像分析、疾病分類、特徵擷取等。

-

情緒與心智科學基礎研究

正向情緒的誘發與感染是實驗室感興趣想探究的研究議題之一。我們以MEG為大腦訊號測量工具,建立情緒調節神經迴路(Liu et al., 2012; Liu et al, 2014),發現大腦在接收視覺訊息30毫秒後即開始處理情緒刺激;而重度憂鬱症(Major Depression Disorder, MDD)患者處理處理快樂臉孔圖片時,其內側額葉上回皮質和內側眼眶額葉上回皮質的活化強度較正常人(Normal Control, NC)大,躁鬱症(Bipolar Disorder, BD)患者處理快樂臉孔圖片時,其顳葉中回皮質的活化強度較正常人大 (Liu et al, 2014)。有了上述基礎,我們延伸探討正向情緒感染及誘發等,近期則使用「超掃瞄」(hyperscanning)的新技術探討對話時情緒傳達。

-

臨床技術應用

腦造影實驗室不僅進行基礎神經科學研究,亦利用建立的相關知識與技術探討精神疾患(如思覺失調症、憂鬱症、躁鬱症)(Liu et al., 2010; Shen et al., 2012)、經痛婦女(Li et al, 2014; Lee et al, 2017; Low et al, 2017)與藝術家等不同族群的大腦功能或機轉。

原發性痛經研究:與臺北榮總腦功能研究小組合作,結構影像分析中發現原發性痛經婦女有第五腦室的機率顯著高於一般人(Li et al, 2014);腦磁圖中則顯示Theta活動與心理行為之正相關說明原發性痛經患者在長期疼痛下,疼痛體感覺與情緒上的調節與適應有所改變。同時,我們利用多尺度樣本熵(multiscale sample entropy)非線性分析技術,發現原發性痛經女性在疼痛相關的情緒、運動感覺、疼痛調控腦區的神經複雜度表現降低(loss of complexity),揭示了長期經痛下涵蓋不同時間尺度的神經複雜度改變。